Ecco come appariva Napoli negli anni venti

Come appariva Napoli negli anni venti. La capitale del sud raccontata dallo scrittore Walter Benjamin e Asja Lacis .

Alcuni anni fa, accusato di mancanze morali, un prete veniva trasportato su un carro per le vie di Napoli seguito da una folla imprecante. Ma ecco che a un angolo comparve un corteo nuziale. Il prete si levò, impartí la benedizione e tutti quelli che erano dietro il carro caddero in ginocchio. Un esempio della perentorietà con cui il cattolicesimo riesce in questa città a risorgere da qualsiasi situazione. Dovesse scomparire dalla faccia della terra, l’ultimo posto probabilmente non sarebbe Roma, bensí Napoli.

Il seno della chiesa è il luogo che piú di qualsiasi altro garantisce a questo popolo di poter vivere secondo la sua ricca barbarie sviluppatasi dal cuore stesso della grande città. Ha bisogno del cattolicesimo, poiché con esso una leggenda o l’onomastico di un martire conferiscono legittimità ai suoi eccessi. Qui nacque Alfonso da Liguori, il santo che ha reso duttile la pratica della chiesa cattolica, di cui scrisse il compendio in tre volumi, consistente nel seguire con competenza l’azione di delinquenti e prostitute per poterla controllare in sede di confessione attraverso punizioni piú o meno severe. Solo la chiesa, non la polizia, è in grado di tener testa all’organismo di autogoverno della malavita, la camorra.

Questa organizzazione criminale evita quartieri in cui rischierebbe È distribuita tra la città e i sobborghi, e ciò la rende pericolosa. Il viaggiatore, che fino a Roma, come lungo uno steccato, procede a tastoni da opera d’arte a opera d’arte, a Napoli prova un senso di disagio.

Non si poteva darne prova piú grottesca che convocando un convegno internazionale di filosofia. Senza lasciare traccia esso andò in pezzi tra i fumi di questa città, mentre il settimo centenario dell’università, a cui doveva fare da altisonante corona, si svolgeva tra gli schiamazzi di una festa popolare.

Nulla è commestibile ad eccezione della famosa acqua potabile. La povertà e la miseria appaiono contagiosi, proprio come le si descrive ai bambini, e la folle paura di venire imbrogliati non è che la debole razionalizzazione di questo sentimento.

Qui la miseria porta verso il basso, cosí come duemila anni fa portava nelle cripte: ancora oggi la via verso le catacombe porta attraverso un «giardino delle sofferenze», ancora oggi sono i diseredati a fare da guida al suo interno.

L’ingresso dell’ospedale dei poveri è costituito da un complesso di edifici bianchi che si attraversa per due cortili. Su entrambi i lati della strada si trovano le panche degli infermi.

Uno dei vecchi fa da guida tenendo la lanterna vicina a un frammento di affreschi paleocristiani, e quindi pronuncia la centenaria parola magica: «Pompei». Tutto ciò che il forestiero desidera, ammira e paga è «Pompei». «Pompei» rende irresistibile l’imitazione di gesso delle rovine dei templi, la catena di massa lavica e la persona pidocchiosa del cicerone.

Questo feticcio risulta tanto piú taumaturgico, se si considera che solo una minima parte di coloro a cui esso dà da vivere lo hanno mai visto. Si capisce quindi perché in onore della taumaturgica Madonna che vi troneggia sia stato eretto un prezioso santuario nuovo di zecca.

Le descrizioni fantastiche di numerosi viaggiatori hanno colorato la città. In realtà essa è grigia: di un rosso grigio o ocra, di un bianco grigio. E assolutamente grigia in confronto al cielo e al mare. Il che contribuisce non poco a togliere piacere al visitatore. Poiché per chi non coglie le forme, qui c’è poco da vedere.

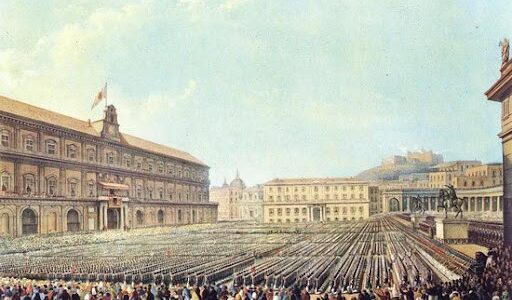

La città ha un aspetto roccioso. Vista dall’alto, da Castel San Martino, dove non giungono le grida, al crepuscolo essa giace morta, tutt’uno con la pietra. Solo una striscia lungo la costa si estende piatta, mentre dietro, gli edifici sono scaglionati uno sopra l’altro.

Casermoni di sei o sette piani con scale che si arrampicano dalle fondamenta, che in confronto alle ville appaiono grattacieli. Nel basamento della roccia, là dove esso raggiunge la riva, sono state scavate delle grotte. Come sui quadri di eremiti del Trecento qui e là nelle rocce si intravede una porta. Quando è aperta, si scorgono grandi cantine che fungono insieme da alloggio per la notte e da deposito merci.

Vi sono poi dei gradini che portano al mare, in osterie di pescatori, allestite all’interno di grotte naturali. Da lí, alla sera, fioche luci e deboli musiche si alzano verso l’alto.

L’architettura è porosa quanto questa pietra. Costruzione e azione si compenetrano in cortili, arcate e scale. Ovunque viene mantenuto dello spazio idoneo a diventare teatro di nuove impreviste circostanze. Si evita ciò che è definitivo, formato.

Nessuna situazione appare come essa è, pensata per sempre, nessuna forma dichiara il suo «cosí e non diversamente». È cosí che qui si sviluppa l’architettura come sintesi della ritmica comunitaria: civilizzata, privata, ordinata solo nei grandi alberghi e nei magazzini delle banchine – anarchica, intrecciata, rustica nel centro in cui appena quarant’anni fa si è iniziato a scavare grandi strade.

I punti di riferimento sono dati da negozi, fontane e chiese, ma neanche questi sono sempre chiari. Infatti la tipica chiesa napoletana non campeggia su una grande piazza, ben visibile e con tanto di edifici trasversali, coro e cupola. Essa è nascosta e incassata; le alte cupole spesso si possono vedere solo da pochi punti, ma anche in questi casi non è facile raggiungerle; impossibile distinguere la massa della chiesa da quella degli edifici civili attigui. Il forestiero vi passa davanti.

La vita privata del napoletano è lo sbocco bizzarro di una vita pubblica spinta all’eccesso. Infatti non è tra le mura domestiche, tra moglie e bambini, che essa si sviluppa, bensí nella devozione o nella disperazione. Nelle viuzze laterali, scendendo per scale sudicie, lo sguardo scivola su bettole, dove tre o quattro uomini a qualche distanza l’uno dall’altro siedono e bevono, nascosti dietro dei bidoni che sembrano i pilastri di una chiesa.

In angoli come questi è difficile distinguere le parti dove si sta continuando a costruire da quelle ormai già in rovina. Nulla infatti viene finito e concluso.

La porosità non si incontra soltanto con l’indolenza dell’artigiano meridionale, ma soprattutto con la passione per l’improvvisazione. A questa in ogni caso vanno lasciati spazio e occasioni. I cantieri vengono usati come teatro popolare. Tutti si dividono in una infinità di ribalte animate simultaneamente. Balcone, ingresso, finestra, passo carraio, scala e tetto fanno contemporaneamente da palco e da scena.

Anche la piú misera delle esistenze è sovrana nella sua oscura consapevolezza di essere parte, nonostante tutta la propria depravazione, di una delle irripetibili immagini della strada napoletana, di godere dell’ozio nella sua povertà e di seguire la grande veduta generale. Ciò che si svolge sulle scale è una grande scuola di regia. Queste vite, mai completamente messe a nudo, ma ancor meno chiuse all’interno dell’oscuro casermone nordico, si precipitano fuori dalle case a pezzi, compiono una svolta ad angolo e scompaiono, per poi prorompere nuovamente.

Non ultima tra queste abilità è quella di mangiare i maccheroni con le mani. A pagamento se ne offre un saggio al forestiero. Anche altri oggetti hanno le loro tariffe: vi sono commercianti che a prezzo fisso offrono mozziconi di sigarette, raccolti dalle fessure dopo la chiusura dei caffè. (Una volta si andava a cercarli muniti di candele schermate). Accanto agli avanzi dei ristoranti, a teste di gatto cotte e molluschi, essi vengono venduti sulle bancarelle nella zona del porto.

La musica circola: non mesta per qualche cortile, bensí raggiante per le strade. Il largo carro, una specie di silofono, è ornato di variopinti testi di canzoni che si possono acquistare. Uno gira la manovella; l’altro, accanto, compare con il piattino dinanzi a chiunque sognante si azzardi a fermarsi. Cosí tutto ciò che dà allegria è mobile: la musica, i giochi, i gelati si diffondono per le strade.

Nondimeno nelle poche ore di riposo domenicale nessuna città riesce ad appassire piú rapidamente di Napoli. È piena di motivi festivi radicatisi nei modi meno appariscenti. Quando si calano le persiane davanti alle finestre, è come quando altrove vengono issate delle bandiere. Ragazzi variopinti pescano in ruscelli blu levando lo sguardo a campanili imbellettati di rosso. In alto sopra le vie si tendono corde per il bucato da cui la roba pende come bandiere allineate.

In occasione di Piedigrotta, la festa principale dei napoletani, questo desiderio infantile di frastuono mostra una faccia selvaggia. Nella notte dell’8 settembre bande, composte anche da cento persone, percorrono le vie. Soffiano in giganteschi coni il cui foro di risonanza è ricoperto con maschere grottesche. Con violenza, quando non in altra maniera, si viene circondati, e da innumerevoli tubi il cupo suono penetra straziante nell’orecchio. Attività intere si fondano sullo schiamazzo. Il «Roma», il «Corriere di Napoli» si tendono nella bocca degli strilloni come stecche di gomma. Le loro grida fanno parte dei manufatti della città.

L’attività lavorativa autoctona napoletana sfiora l’azzardo e resta fedele al giorno festivo. Entusiasmante e struggente come da nessun’altra parte in Italia, il gioco del lotto continua a essere un elemento della vita professionale. Ogni sabato alle quattro ci si accalca sulla piazza antistante l’edificio dove vengono estratti i numeri. Napoli è una delle poche città con estrazione propria. Con il monte di pietà e il lotto lo stato tiene in pugno questo proletariato: ciò che gli procura con l’uno se lo riprende con l’altro. L’ebbrezza piú moderata e liberale dell’azzardo, a cui partecipa l’intera famiglia, sostituisce quella alcolica.

E all’azzardo si assimila anche la vita degli affari. A un angolo della strada c’è un uomo in piedi su un calesse staccato. La gente si pigia attorno a lui. La cassetta è aperta e, vantandola, il commerciante estrae la sua merce.

L’ambulante comincia a presentare al suo pubblico i pezzi uno per uno – ombrelli, stoffe per camicie, scialli – si riscalda, fa prezzi fantastici, e infine con calma ripiega il grande pezzo di tessuto da cinquecento lire abbassando il prezzo a ogni piega per poi, tenendolo ormai piccolo sul suo braccio, offrirlo a cinquanta, egli non fa che rimanere fedele alle piú antiche consuetudini in uso nelle fiere di paese.

A proposito del gusto dei napoletani per la trattativa commerciale vi sono spassosi aneddoti, come il seguente: su una piazza affollata a una grassa signora sfugge il ventaglio. Si guarda attorno perplessa sul da farsi, non essendo, a causa della sua mole, in grado di raccoglierlo da sé. Appare un cavaliere disposto a prestare questo servizio per cinquanta lire. I due trattano e la signora riottiene il ventaglio per dieci.

La vita privata è frammentaria, porosa e discontinua. Cosí la casa non è tanto il rifugio in cui gli uomini si ritirano, quanto l’inesauribile serbatoio da cui escono a fiotti. Non solo dalle porte prorompe la vita, non solo sulla piazza antistante dove la gente fa il proprio lavoro seduta su una sedia (poiché ha la capacità di trasformare in tavolo il proprio corpo). Gli arredi domestici pendono dalle finestre come piante in vaso. Dalle finestre dei piani alti, appesi a corde, scendono cesti per la posta, la frutta e la verdura.

Come l’ambiente domestico si ricrea sulla strada, con sedie, focolare e altare, cosí, solo in maniera molto piú chiassosa la strada penetra all’interno delle case.

Piú è povero il quartiere, tanto piú sono numerose le trattorie. Da cucine poste in mezzo alla strada, chi può, prende ciò che gli serve. A seconda del cuoco gli stessi cibi hanno un gusto diverso; non si procede a casaccio, bensí secondo ricette consolidate. Il modo in cui pesci e carni si presentano allo sguardo dell’esperto, ammucchiati nella vetrina della piú piccola delle trattorie, rivela una sfumatura che va al di là di quanto richiesto dall’intenditore.

Al mercato del pesce questo popolo di navigatori si è creato il suo grandioso rifugio in stile olandese. Stelle marine, granchi, polpi provenienti dalle acque del golfo pullulanti di mostri ricoprono i banchi, e spesso, conditi soltanto con un goccio di limone, vengono divorati crudi. Anche gli animali piú comuni della terraferma assumono fattezze fantastiche. Accade cosí che al quarto o quinto piano di questi casermoni vengano tenute delle vacche. Gli animali non scendono mai in strada e i loro zoccoli si sono talmente allungati da non consentirgli piú di stare in piedi.

Veri laboratori di questo grande processo di compenetrazione sono i caffè. La vita in essi non può sedersi per ristagnare. Si tratta di sobri ambienti aperti tipo caffè politico popolare, agli antipodi di quello viennese con il suo carattere letterario borghese e ristretto. I caffè napoletani sono concisi. Una tazza di caffè espresso bollente – nelle bevande calde questa città è altrettanto insuperabile quanto nei sorbetti, negli spumoni e nei gelati – invita il cliente a uscire. I tavoli splendenti di rame sono piccoli e tondi; una piccola compagnia esita già sulla soglia e fa marcia indietro. Solo poche persone trovano posto per una breve sosta. Tre movimenti della mano, questa è la loro ordinazione.

Il linguaggio mimico è piú spiccato che in qualsiasi altra parte d’Italia. Una conversazione tra napoletani risulta impenetrabile per qualsiasi forestiero. Le orecchie, il naso, gli occhi, il petto e le ascelle sono posti di segnalazione azionati attraverso le dita. Tale suddivisione ritorna nel loro erotismo schizzinosamente specializzato. Gesti servizievoli e tocchi impazienti appaiono allo straniero in una regolarità che esclude il caso. Sí, qui egli sarebbe perduto, e invece, bonario, il napoletano lo manda via. Lo manda qualche chilometro in là a Mori. «Vedere Napoli e poi Mori», dice secondo un vecchio motto. «Vedere Napoli e poi muori», ripete il tedesco.

Fonte: WALTER BENJAMIN IMMAGINI DI CITTÀ. Neapel.Scritto con Asja Lacis; prima pubblicazione: «Frankfurter Zeitung», LXX, 19 agosto 1925